L'agroforesterie dans votre jardin nourricier

Pour concevoir votre jardin nourricier, je m’inspire de techniques agricoles innovantes comme l’agroforesterie. Faire de l’arbre la pièce maîtresse du jardin permet de créer des écosystèmes nourriciers productifs et esthétiques favorisant la biodiversité.

C'est quoi l'agroforesterie ?

L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles associant des cultures classiques (ou de l’élevage) et des arbres. Les arbres sont combinés avec des sous-cultures ou des cultures intercalaires (surfaces écologiques, pâturages, petits fruits, légumes, grandes cultures). Concrètement, cela revient à cultiver sous les arbres ou à proximité.

Une pratique ancestrale redécouverte

Présents partout dans le monde, les systèmes agroforestiers sont ancestraux, variés et multifonctionnels. Si cette pratique est attestée dès l’Antiquité, elle a fortement régressé au XXIe siècle dans les pays industrialisés où l’agriculture mécanisée s’est développée au détriment des arbres. La nécessité de retrouver des pratiques vertueuses, respectueuses de l’environnement et des écosystèmes, a remis l’agroforesterie sur le devant de la scène. Dans les parcelles d’essai, les systèmes agroforestiers ont fourni en moyenne pluriannuelle des rendements supérieurs de 30% à ceux des surfaces où les cultures agricoles et forestières étaient séparées. Cultiver avec les arbres combine l’innovation et le savoir-faire des anciens.

L’agroforesterie instaure une logique de co-bénéfice

Dans une parcelle agroforestière, les arbres plus espacés poussent mieux. La culture qui se trouve entre les arbres bénéficie d’un meilleur recyclage des nutriments avec l’activité intense des mycorhizes. D’une manière générale, l’association des cultures oblige l’arbre à s’enraciner plus profondément. Ses racines forment une sorte de réseau de captage des ressources en dessous de la zone de culture. Il augmente ainsi la profondeur exploitable du sol et favorise la remontée capillaire de l’eau profonde, tout en permettant aux pluies de mieux s’infiltrer pour recharger la nappe. Les arbres résistent ainsi mieux aux sécheresses.

Quel lien entre l'agroforesterie et mon jardin nourricier ?

Ces plantations organisées sur différentes strates végétales s’inspirent du modèle de la forêt. C’est un point commun avec la permaculture qui s’inspire de la nature afin de créer des écosystèmes viables. C’est ce modèle forestier que nous cherchons à imiter au jardin nourricier. Partout où cela est possible, nous intégrerons des arbres pour profiter de leurs services écosystémiques.

Les services rendus par les arbres au jardin naturel

- Protection contre le vent, la grêle, le soleil et création de microclimats

- Protection contre l’érosion et le lessivage grâce à l’enracinement dense et profond

- Enrichissement durable du sol par l’action et la décomposition des racines, des feuilles et rameaux

- Taux de mycorhize bien plus important générant une plus grande résilience

- Création d’habitats pour de nombreuses espèces végétales et animales

- Réduction des besoins en pesticides du fait d’une biodiversité accrue

- Meilleure résistance aux maladies, aux ravageurs et aux aléas climatiques

- Répartition des risques sur plusieurs cultures (potager, verger, petits fruits)

- Stockage important du carbone

Comment créer un jardin écologique agroforestier ?

L’objectif n’est pas de vous convertir à l’agriculture mais d’adapter ces techniques productives et écologiques à votre jardin. Concrètement, adopter un modèle d’agroforesterie dans votre écosystème permet de travailler moins. C’est l’arbre, ses plantes compagnes et toute la vie visible (oiseaux, mammifères, insectes) et invisible (vie du sol, bactéries) qui font ce qu’ils savent faire de mieux : la nature productive et la création d’un sol fertile. Le jardinier devient concepteur et passe alors plus de temps à observer, comprendre et faire évoluer son jardin pour obtenir les productions et l’esthétique souhaitée. Il réduit l’entretien et s’évite les tâches contraignantes, répétitives et parfois nocives d’arrosage, de traitements ou de travail du sol. En comprenant la fonction de chaque plante dans l’écosystème, il s’évite également la corvée de désherbage.

Toutes les herbes qui poussent dans le jardin donnent des indications sur le sol. Elles ont une utilité et des bénéfices variés. Elles peuvent être comestibles, médicinales, utiles à la biodiversité, le travail et la fertilité du sol. Même lorsque l’objectif est d’obtenir une production, il est important de créer un jardin esthétique dans lequel le jardinier et sa famille se sentent bien et ont plaisir à travailler.

Adopter l’agroécologie c’est aussi briser la glace entre jardiniers et agriculteurs. Cela permet de créer des ponts entre les humains, comme le font les arbres entre eux. C’est comprendre les besoins des uns et les contraintes des autres. C’est se rendre compte que nous sommes tous des amoureux de la nature et que nous désirons cheminer ensemble vers un avenir écologique.

A quoi ressemble un système agroforestier ?

L’agroforesterie repose sur des principes universels, valables dans tous les contextes. Chacun observe, invente et expérimente pour développer les pratiques adaptées à ses besoins. Certains systèmes peuvent facilement être adaptés au jardin nourricier.

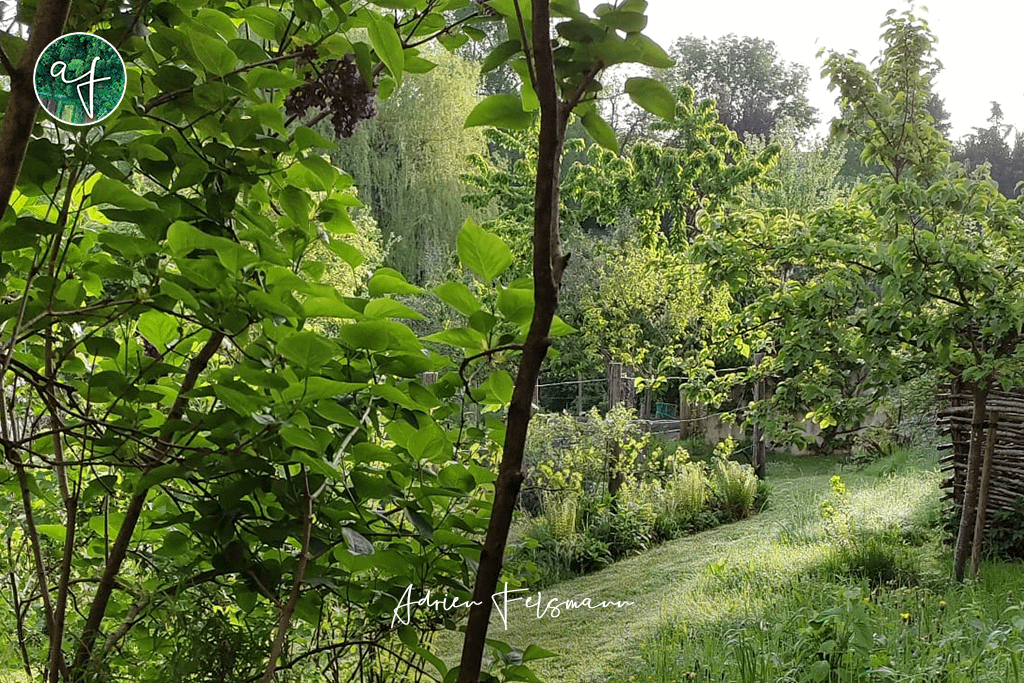

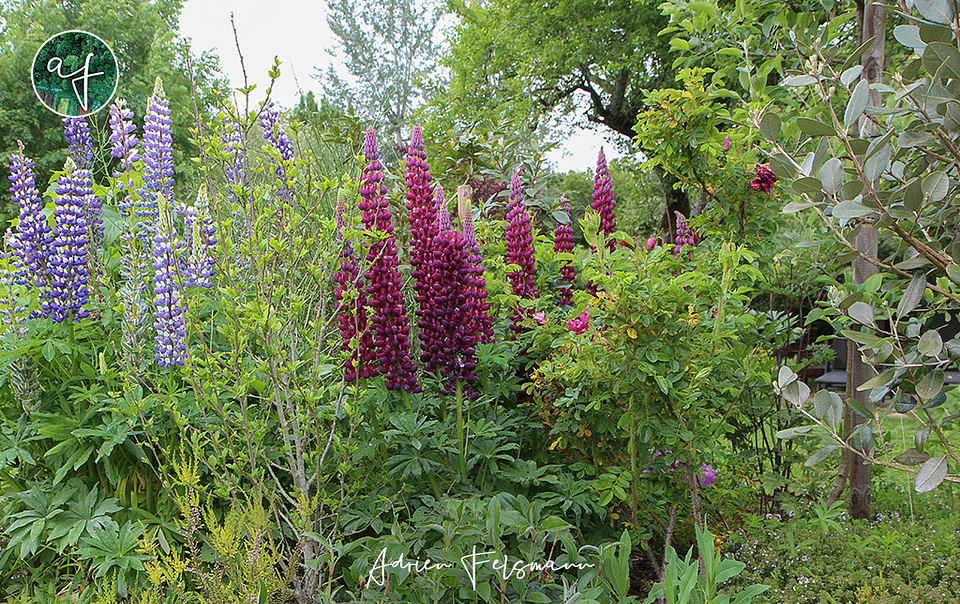

Le jardin forêt

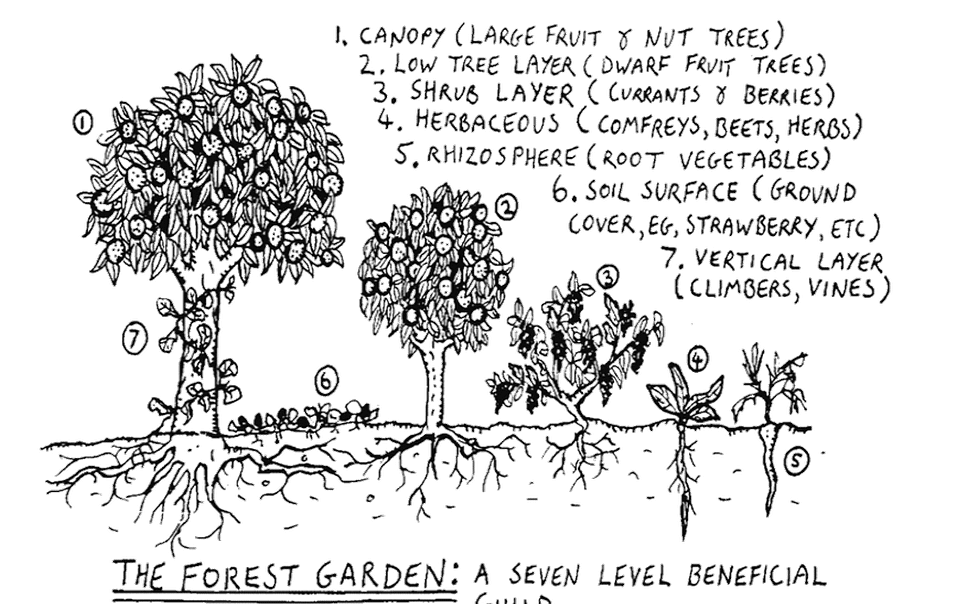

Le jardin forêt est parfois appelé forêt jardin, forêt nourricière ou forêt comestible. Sa conception s’inspire du modèle de la clairière forestière où sont associées de nombreuses plantes dans un système multi-étagé jusqu’à 7 strates :

- Strate canopée (grands arbres)

- Strate arborée basse (petits arbres et grands arbustes)

- Strate arbustive (petits arbustes, petits fruits)

- Strate herbacée (légumes et herbes vivaces)

- Rhizosphère (plantes bulbeuses et rhizomateuses)

- Strate couvre-sol (plantes qui se propagent horizontalement)

- Lianes et grimpantes (plantes qui se propagent verticalement)

Ce type de jardin donne l’impression d’une promenade forestière regorgeant de vie. Ici, on ne cherche pas à garder le contrôle absolu sur chaque plante, à créer des bordures bien droites ou à désherber assidument chaque massif, ce qui demande un peu de lâcher-prise. En faisant le choix de jardiner avec la nature, le jardinier économise beaucoup d’énergie. Il devient le chef d’orchestre du jardin forêt qu’il laisse se développer en n’intervenant que ponctuellement. C’est le mélange et la diversité qui font la force et l’abondance de ce système. Pour que le jardin forêt soit adapté à vos contraintes, il est possible de commencer avec une ou deux strates puis de densifier au fil du temps.

Ce système très dense n’est pas le plus adapté à la culture de légumes annuels traditionnels (tomates, carottes). On préfère y installer de nombreuses espèces fruitières ainsi que des plantes vivaces comestibles qui supportent l’ombre des arbres. Ici, le jardinier ne cultive pas ses légumes annuels en planches. Il organise des associations de plantes comestibles, limite la propagation des plus vigoureuses, et facilite la croissance de celles qu’il veut voir se développer.

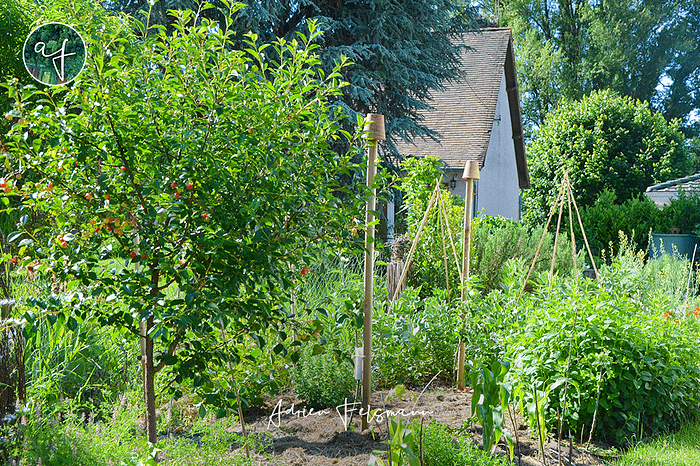

Le verger-maraîcher

Ce système agroforestier permet la culture de légumes tout en profitant des services rendus par les arbres. Contrairement au jardin-forêt, ici tout n’est pas mélangé. Le verger-maraîcher s’organise généralement suivant une alternance de planches de culture de légumes et des bandes d’arbres. Cette alternance empêche à la canopée de se fermer complètement ce qui offre des apports de lumière suffisants pour le potager. On profitera ainsi des espaces plus ombragés pour y installer les légumes sensibles au soleil brûlant.

Dans un système agricole, on peut par exemple avoir 10 mètres de culture maraîchère alternée avec deux rangs d’arbres fruitiers. Au jardin naturel, on peut choisir de créer des bandes plus réduites et alterner planches de légumes et arbustes à petits fruits ou plantes aromatiques qui apporteront moins d’ombre si votre espace est limité. Dans un jardin plus spacieux, on choisira de petits arbres fruitiers afin de bénéficier de leurs services. Pour que le jardin reste attrayant pour les humains et la faune sauvage, on intégrera des zones fleuries, sous les arbres ou sur certains rangs.

Pré-verger et parcours volailles

Ces deux systèmes agroforestiers sont des exemples d’association de l’arbre à l’animal. Ils s’inspirent de la polyculture élevage qui est la norme dans de nombreuses régions du monde et s’oppose aux monocultures comme les monocultures céréalières. Introduire des animaux dans un système a des avantages non négligeables et participe à leur bien-être. Les moutons sont de très bons brouteurs qui maintiennent une prairie rase sous les arbres tout en profitant de l’ombre lors des fortes chaleurs. Associer les oies aux noyers est un pratique traditionnelle bien connue dans le Périgord. Cela repose sur le principe des bénéfices réciproques : l’arbre protège les animaux qui fertilisent le sol.

Les poules sont sans doute les animaux les plus faciles à accueillir au jardin naturel. On leur réserve un poulailler fixe et des parcs mobiles aux endroits où l’on désire qu’elles interviennent. Les poules évoluent ainsi en plein-air et aident le jardinier dans ses tâches contraignantes comme les désherbages ou le déparasitage des arbres fruitiers. Elles fertilisent le sol partout où elles passent par le biais de leurs déjections et apportent des productions complémentaires comme les œufs.

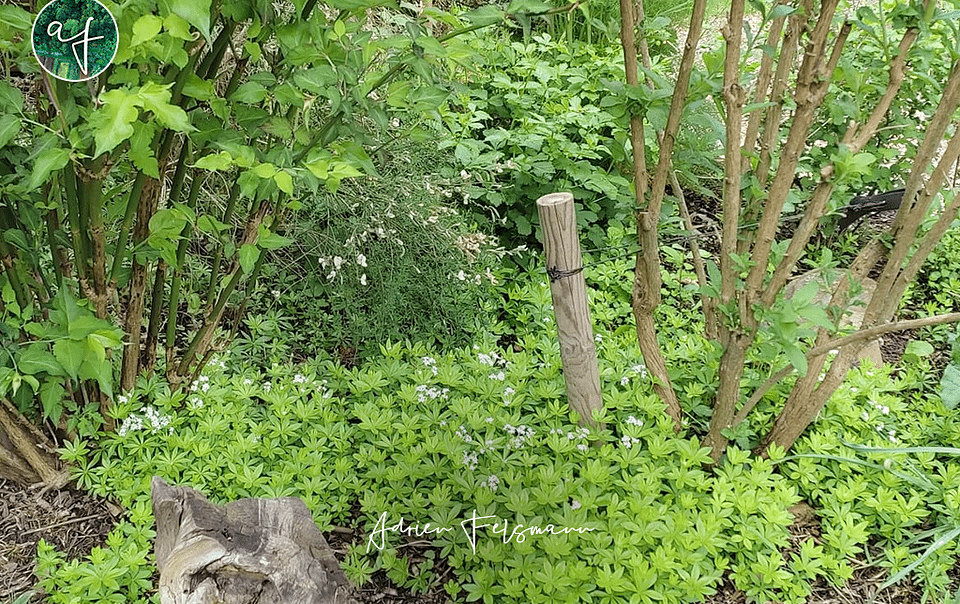

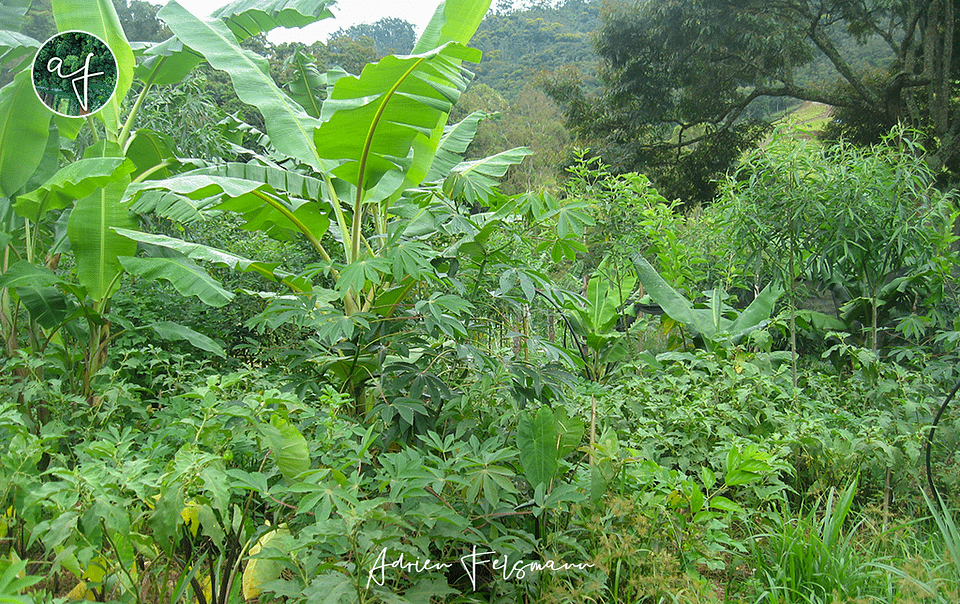

L’agriculture syntropique

L’agriculture syntropique est aussi appelée agroforesterie successionnelle. Elle se base sur des associations de végétaux en strates. À la différence du jardin-forêt, les strates ne correspondent pas à la hauteur de chaque plante mais à ses besoins en lumière et à son cycle végétatif :

- Strate émergente (80-100% de lumière)

- Strate haute (60-80%)

- Strate moyenne (40-60%)

- Strate basse (20-40%)

Ainsi, la lavande est classée en strate émergente malgré sa petite taille puisqu’elle a besoin de beaucoup de lumière. Le groseillier qui se plaît à mi-ombre et tolère une exposition ombragée sera placé en strate moyenne ou basse. L’objectif de la stratification est d’optimiser la photosynthèse. Pour ce faire, on imagine des plantations très denses tant sur le plan vertical (les plantes sont proches les unes des autres) qu’horizontal (chaque espace est occupé et fait de la photosynthèse).

La succession entre les plantes est aussi pensée au moment de la conception. En syntropie, tous les végétaux sont plantés en même temps dans un massif. Il partagent en partie le même espace-temps. Certaines vont se développer plus rapidement afin d’atteindre les strates les plus hautes, d’autres vont pousser plus lentement. On peut utiliser des plantes à croissance rapide pour protéger les strates inférieures. Une partie des plantes sera encore là dans 10 ans, tandis que d’autres auront assuré leur fonction (de protection, de production) et auront disparu du système. Il est essentiel d’avoir une connaissance fine des cycles des plantes afin de les associer au mieux, sur le plan spatial et temporel.

Cette optimisation de l’espace permet de produire de la matière organique en abondance tout au long du développement des végétaux dans le système. Le plan de plantation de départ contient, entre autres, des végétaux producteurs de biomasse et des engrais verts. Ces plantes pionnières vont être taillées abondamment pour enrichir le sol. Elles disparaîtront éventuellement au profit des végétaux comestibles ou producteurs de bois d’œuvre au moment où le système aura moins besoin de matière organique.

Mon jardin est trop petit pour y planter des arbres

Votre jardin vous semble trop petit pour y accueillir des arbres ? Rassurez-vous, il y a des solutions adaptées à toutes les tailles de jardins. Dans un grand espace, si votre projet est d’obtenir une autonomie partielle, on pourra se rapprocher fidèlement de ces techniques agroforestières. Dans un petit espace, il faudra les adapter afin de répondre à vos besoins. La canopée ne sera pas occupée par de grands arbres mais par une sélection de fruitiers au port compact ou des arbustes à petits fruits, plus adaptés aux petits jardins nourriciers. Dans ce cas il resterait tout de même 5 strates à exploiter, ce qui laisse largement de quoi s’amuser. Une guilde associant un arbre et quelques herbacées, c’est déjà le début d’un jardin forêt.

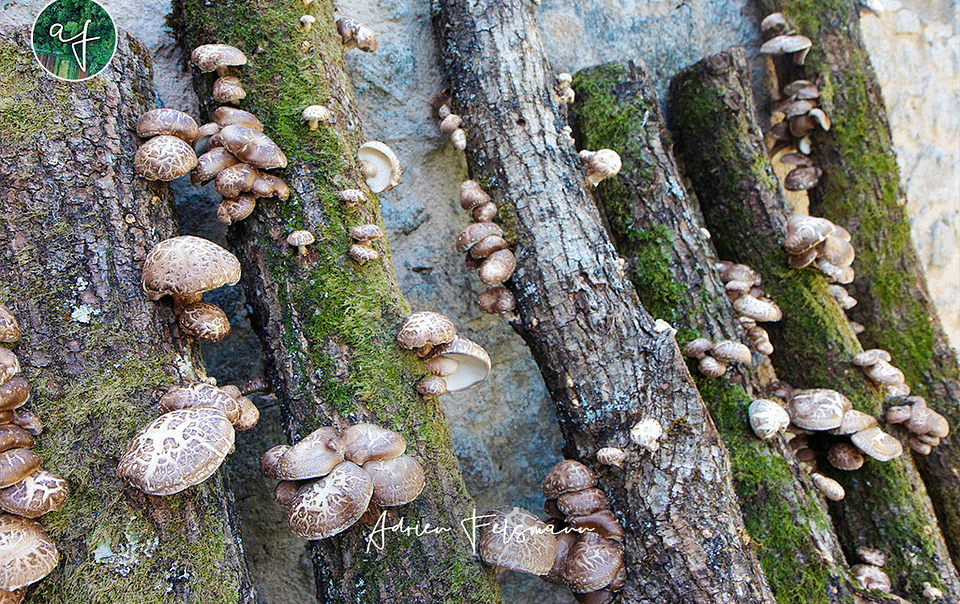

On profitera également des clôtures pour palisser des arbres fruitiers ainsi que des vieux arbres ou des supports comme les pergolas pour palisser des grimpantes comestibles. Si vous avez une haie mono-espèce, elle pourra être avantageusement remplacée par une haie comestible ou une haie mellifère et productrice de baies pour les oiseaux qui ne demande aucun entretien. On pourra également profiter d’un coin à l’ombre d’un arbre pour la culture de champignons comme les pleurotes et les shiitakés.

Découvrez des écosystèmes nourriciers inspirés de l'agroécologie

Le saviez-vous ?

Il y a plus de micro-organismes dans une cuillère à café de sol que d’êtres humains sur la Terre.

On passe à l'action ?

Je conçois des paysages vivants et comestibles sur-mesure valorisant votre patrimoine et vous forme au jardin écologique et au design en permaculture.

Contactez-moi

Adrien Felsmann Écosystèmes

Paysagiste à Toulouse, Occitanie

adrien@adrienfelsmann.fr

07 83 39 12 10